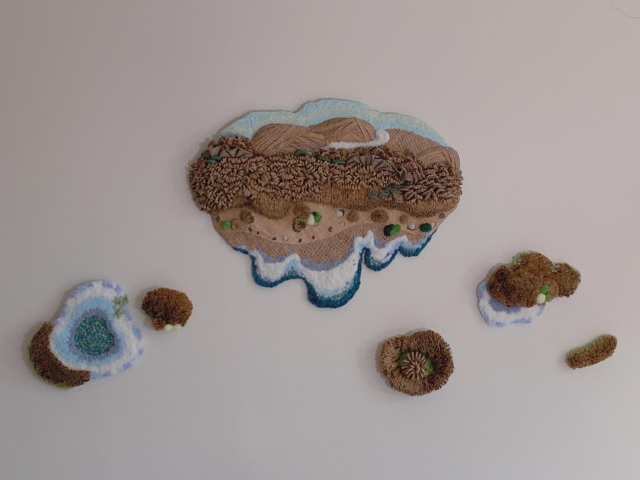

材質:藺草、毛線與不織布等纖維線材

尺寸:主體73.5 X 55 X 6 ,延伸 14 X 5.5 X 4 、 28 X 19 X 7 、 20 X 18 X 7 、 14 X 12 X 4.5 、32 X 25 X 6 公分

設計理念:由於我來自海線日南的背景,對倚山傍水的自然景觀懷有著特殊情感。受到阿根廷藝術家 AleXandra Kehayoglou 的啟發,她以針織地毯記錄家鄉地貌,讓風景成為可觸摸的記憶。這樣的創作方式也啟發我以台灣在地素材,融合編織語彙,描繪自身土地的樣貌。因而選擇大安溪流域特有的正三角藺草,結合編織與簇絨質感,創作出兼具觸感、香氣與質地的藺草簇絨地毯畫,來傳達對自然的關懷。

作品《藺映編景》以牆掛形式呈現,運用藺草與纖維線材層層堆疊,表現沙灘、水流、山形、樹叢與天空。透過鉤織與簇絨技法,能營造出半立體效果;在有專人引導與不破壞作品的前提中,開放觀者可以手觸摸纖維的高低起伏,而藺草的天然香氣與摩擦聲響,也成為作品不可分割的一部分,讓觀者在視覺、觸覺、嗅覺與聽覺的不同質感層次中,感受土地的氣息。

這件作品將傳統藺編延伸至當代纖維藝術,以更自由的手法展現藺草的質地與美感。它不僅是造型藝術,更是文化的承載者與情感的媒介,透過織物的溫度與自然的氣息,將土地的記憶凝縮其中,成為一種與自然對話、也與自身對話的方式。

使用情境:作品《藺映編景》不僅是一幅藺草掛毯,也是一件能融入生活空間和當代藝術的地景作品。

在家居空間,作品能成為客廳或書房的壁飾,讓空間中充盈藺草自然的清香。相較傳統藺編器物需要頻繁清潔與維護,掛毯形式僅需定期輕拂除塵,即可長時間保持原有的質感與香氣,實用與美感兼具。

在展覽或公共空間,掛毯能引導觀者以多重感官進入作品。觸摸藺草與纖維的高低起伏,聆聽纖維摩擦發出的細微聲響,再搭配草本香氣,使觀者彷彿置身於大安溪畔或火炎山地景之中。作品成為空間氛圍的營造者,也喚起人們對土地的情感與記憶。

作為教育與推廣,《藺映編景》能展示藺草在當代設計中的新應用,突破傳統草蓆、編器的框架,成為結合藝術美學與文化記憶的載體。作品中運用廢草料製作簇絨,它不僅環保也能引發觀眾思考:如何將地方素材與剩料轉化為貼近日常的生活藝術,日後可進一步發展成 DIY 體驗或文創設計。

《藺映編景》發揮了藺草天然香味、柔韌纖維與環境適應力的特質,讓人們在日常空間裡,不只看得到風景,更能觸摸、嗅聞、感受土地的氣息。